Viene spesso riconosciuto, a elogio del genio siciliano, certa primazia che periodicamente emerge in modo inconfutabile, come è per gli anni posteriori all’Unità d’Italia quando, per l’ambito della letteratura,

vengono citati i nomi e le opere di Capuana, Verga, Luigi Natoli per I Beati Paoli e fino a De Roberto, Pirandello, Brancati, Quasimodo, D’Arrigo per dire di un primato, appunto, della presenza di autori siciliani. Ma non sempre si tiene nel dovuto conto della storia della letteratura italiana nella sua realtà storica complessiva che comincia con Jacopo da Lentini e con la prima donna della stessa letteratura nazionale di autore siciliano, quale è stata Nina Ciciliana. Ma va bene tutto, quando tutto è nei documenti inoppugnabili come per il caso di Antonio Veneziano i cui contemporanei, da sotto l’Etna a sotto le Alpi, non esitarono a definire Petrarca siculo.

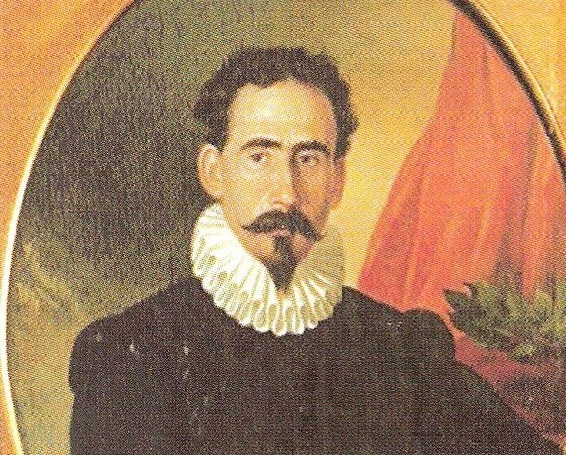

Su Antonio Veneziano (Monreale 7 gennaio 1543 – Palermo, 19 agosto 1593), invero, la storia della vita si intreccia con notizie leggendarie, che non sempre è possibile distinguere chiaramente e separare da quelle reali. La confusione si accresce seguendo le contraddizioni che troviamo nei resoconti dell’epoca. Qualche ordine ha cercato di comporlo Leonardo Sciascia con una serie di scrupolose ricerche, a inizio della seconda metà del secolo scorso. Sciascia ha indagato e confrontato come risulta dal denso saggio che ha poi pubblicato ne La corda pazza.

Un esempio, quello più banale, che citiamo per riferimento alla confusione tra aneddoti inventati del tutto e varianti aggiuntive, apportate da chi ne citava a memoria episodi in parte veri e in parte supposti o riportati per “sentito dire”, potrebbe essere quella del grappolo di uva che il Veneziano teneva in mano nel momento in cui il suo cadavere venne trovato scavando tra le macerie del carcere di Castello a Mare (Palermo). Macerie seguite allo scoppio della polveriera che era depositata in un’ala dello stesso carcere. Leonardo Sciascia ne La corda pazza, nell’ampio e denso capitolo dedicato al Veneziano e alla avventurosa storia che ne ha costellato la vita, mette più volte l’accento sulla scarsa credibilità di tante informazioni quando aleggiano aure di leggenda persino riguardo alla morte. Quanto allo scoppio della polveriera, Sciascia non lo dichiara in modo definitivo, tale da proporre certezze, si limita a lasciar intendere che non sia da escludere una mano dolosa in quel disastro della prigione nel Castello a Mare, dove l’Inquisizione e il suo più solerte rappresentante di quegli anni, il gesuita giurista spagnolo Pàramo, mantenevano rinchiusi criminali veri e innocenti scomodi, come per il caso di Antonio Veneziano reo di scrivere satire e “pasquinate” indirizzate a ridicolizzare il potere.

Anche se, invero, il Veneziano in carcere c’era stato molti anni prima in quanto reo di avere rapito la giovanetta che era al servizio di una suora (monaca di casa), tale Franceschella Porretta. Piccola cosa se si tiene conto delle ombre che sul Veneziano delle satire gravavano come per una fatale consuetudine persecutoria che lo stesso autore continuava a far circolare a Palermo.

Conviene però che si vada in ordine, anche se per sommi capi, tante sono le avventure dell’uomo che intanto, fin da quando aveva compiuto dodici anni, era entrato nel collegio palermitano dei Gesuiti (1555). Ma a Palermo il corso di studi era limitato alla grammatica. Bisognava andare a Messina per proseguire con gli studi. E così fu per Antonio, che nel collegio della Compagnia di Gesù della città dello Stretto trascorse altri quattro anni ad approfondire lingua ebraica e greca, filosofia morale e retorica, dimostrando eccellenti qualità di applicazione e rendimento. Ed ecco che da Messina, proprio per questa sua spiccata sensibilità verso le materie studiate, viene ammesso a perfezionare e concludere il corso nel collegio romano, sempre dei gesuiti, dove tra i docenti, fin dal 1959, c’era certo Francesco Toleto, noto accademico molto preparato in teologia tomistica e in filosofia. Qui il Veneziano rimase per ben tre anni.

Ma dietro tutta questa fase che vede nel futuro poeta un avvenire di militante della Compagnia dei seguaci di Ignazio di Loyola, c’era preponderante la saggia guida dello zio paterno, arcidiacono a Palermo e attento alla formazione religiosa del nipote, su cui però si manifestava incerto, perché ne aveva sondato e conosciuto l’indole irrequieta e propensa all’ avventuroso. Non si può escludere che Antonio avrebbe resistito più a lungo, forse persino fatto carriera religiosa, per non deludere le aspettative dello zio. Ma quest’ultimo era morto prima che il nipote dimostrasse improbabile rassegnazione alla vita sacerdotale. Morto lo zio, infatti, Antonio chiede di lasciare la Compagnia e torna a Monreale. Qui cominciano le turbolenze che accompagneranno come una costante esistenziale il resto della vita di Antonio Veneziano.

E cosa dire dell’accusa di omicidio a carico dei fratelli del poeta (1563), Nicolò e Giovanni? Assolti o no, le turbolenze della famiglia di origine di Antonio, che per un momento nelle trame di quell’omicidio venne coinvolto e indagato. Inoltre le liti che risulta ci furono tra il poeta gesuita mancato e un suo gabelloto, e anche con la sorella per ragioni d interessi sui beni ereditati. Turbolenze caratteriali che si aggiungevano ad alimentare le avventura. E di avventura ha tutto il sapore dell’ imbarcarsi del Veneziano sulla nave che, al seguito di quella su cui viaggiava verso la Spagna Carlo d’Aragona e la sua famiglia, il giorno 25 aprile 1578, doveva destinarlo, tra preda di pirati e carcere ad Algeri a trovare (o ritrovare se come sostengono biografi del Cervantes precedentemente conosciuto a Palermo) l’autore del Don Chisciotte.

Si continua a raccontare sulla amicizia di Veneziano con il De Cervantes, ma il poeta siciliano, forse per rimozione di quel periodo trascorso nelle carceri algerine, non ha lasciato altrettanta memoria rispetto a quanto ha invece continuato a testimoniare l’autore del Don Chisciotte. Quest’ultimo era rimasto ammirato, fin dai giorni della convivenza in cattività, della particolare valenza della poesia del compagno di prigione, e come sappiamo ne avrebbe poi scritto, dando una dritta a quanti, in avvenire, si sarebbero, e fino ai nostri giorni, occupati delle opere del poeta dalla proterva indole pronta a ridicolizzare potenti e potere locale. Indole che lo avrebbe condotto a morire nella esplosione della polveriera di cui di è qui prima si è detto.

Di tale “divertimenti” satirici e sarcastici abbiamo testimonianza in edizioni sparse. Mentre qualche ordine è stato dato ad alcune ottave, la diligente silloge curata dal docente universitario palermitano Aurelio Rigoli, nel 1967. Rigoli ha proceduto sulla scorta del giudizio scritto da Francesco Flamini a inizio del secolo scorso, (Flamini, Bergamo 1868 – Pisa 1922, è stato critico letterario, poeta e docente nell’Università di Pisa, successore del D’Antona nella cattedra di Storia della Letteratura Italiana). Di Flamini possiamo leggere quanto basta per farci orientare sul valore dell’opera poetica del Veneziano “Petrarca di Sicilia”. Citiamo: “ (…) Cosa nuova fece il siculo Petrarca, Antonio Veneziano da Monreale, nel suo canzoniere in vernacolo, intitolato Celia dal soprannome della donna amata, tuttora ammiratissimo nell’Isola, ove fu composto ed ove come eco ne sopravvive nei canti del popolo. Ai quali molto deve per parte sua, sia nella intonazione sia nel metro, questo poeta di fantasia e di sentimento, dotto di greco e di latino ed autore anche di prose italiane, come la descrizione del Fonte Pretorio, signorilmente eleganti, ma insofferente di freno al fervido ingegno e a quella mordace che gli fruttò il carcere e, per uno scoppio delle polveri quivi avvenuto, a soli cinquant’anni, la morte. Poiché il metro è l’ottava siciliana a rime alterne, antichissima; e quanto alla intonazione, se una cotal turgidezza, un certo sfoggio di colori vivaci e di quelle antitesi che altri ben definì l’asma dell’intelletto non ci permettono di dimenticare in che tempi il Veneziano scriveva, se il Petrarca soprattutto e a volte anche Dante e il Tasso gli han suggerito la mossa del pensiero, o il pensiero medesimo svolto nel breve giro degli otto versi, non si può negare il più delle volte a questi il pregio di una freschezza e di un fare casalingo, che solo nella poesia di popolo han riscontro, e di là derivano… Che le settecentocinqunatatrè Canzuni di cui consta la Celia sieno,come piacque a qualcuno di chiamarle, un madrigale prolungato, non direi: hanno bensì qualche affinità con questo genere di poesia che, adattissimo all’indole dei tempi, durante la seconda metà del Cinquecento salì in fiore, acquistando vita propria”.

Si potrebbe polemicamente dire che non sono sempre i conterranei a dare risalto si valori del genio siciliano. Ma è un discorso a parte. Infatti quello che conta risulta dalla realtà inoppugnabile che si va facendo storia per futura memoria e senza scadenze.

Mario Grasso